挑战严峻,营收回暖但盈利持续承压

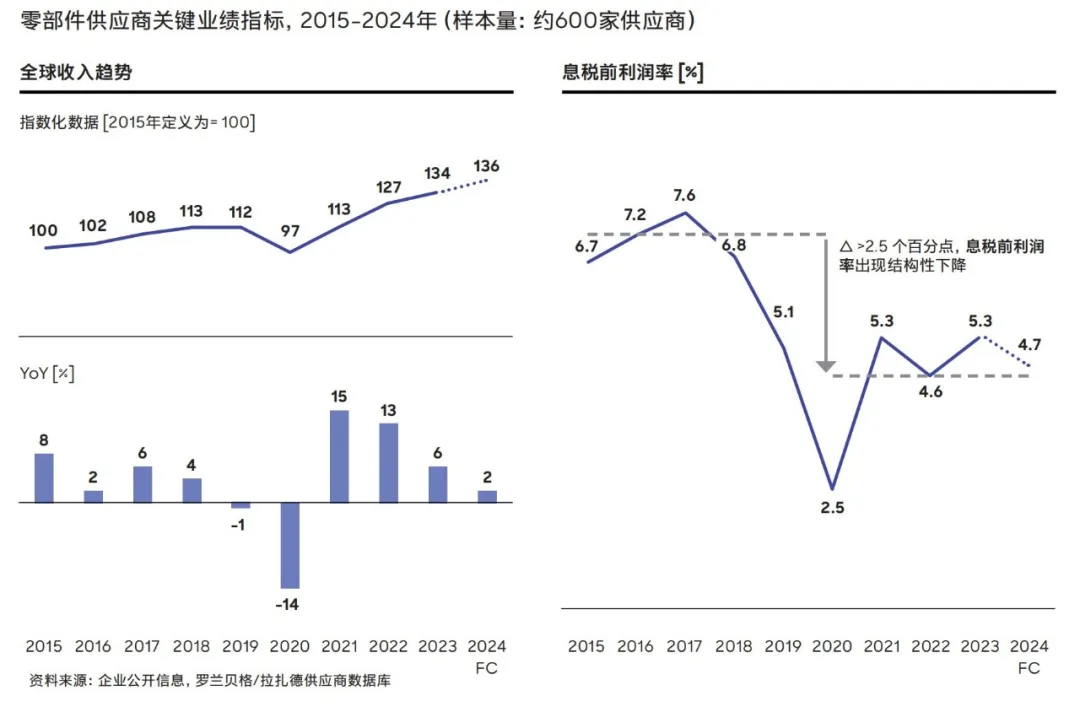

过去几年里,汽车行业经历了前所未有的多重冲击,从疫情到芯片短缺,再到不断加剧的地缘政治冲突,全行业跌入了急剧下滑的通道。我们的分析显示,虽然在2023年全球汽车零部件行业的营收水平出现了温和复苏,但是整个行业在2024年再次面临挑战,盈利能力已出现了结构性下降。行业的全球平均息税前利润率在2021年和2023年为5.3%,与2016/17年水平相比下降了两个百分点,按绝对值计算则下降了约25%。下行趋势持续到了2024年,去年的全行业息税前利润率或降至4.7%。

疫情时期产量下滑,通货膨胀导致人员和材料成本上升,这两大因素削弱了汽车零部件行业的盈利能力。与汽车行业的其他参与者相比,传统零部件供应商的息税前利润率最低。相比之下,制造业总体和医疗科技等其他行业,虽然在疫情后的初始阶段仅实现了温和恢复,但后续在收入与盈利能力方面加速反弹。汽车零部件行业仅在营业收入方面略微收复失地,但结构性的盈利能力仍然处于较低水平。半导体制造商的息税前利润率为21.6%,软件公司更是高达35.5%。随着主机厂的情况日益恶化,预计零部件供应商的利润率在未来几年里还将继续承压。

区域差异,各个市场困境不一

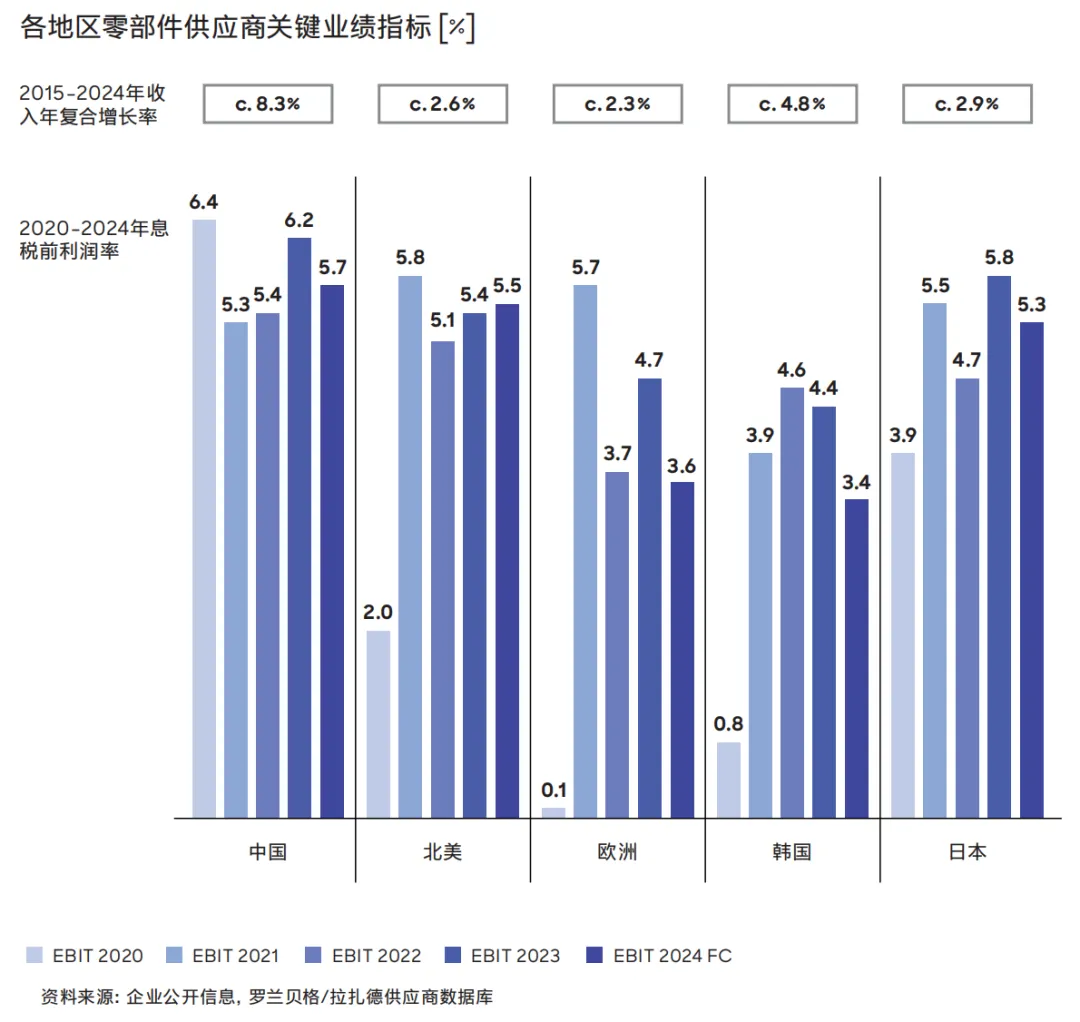

在分区域的盈利性数据中,令人略有意外的是,中国零部件供应商中2024年仍然保持相对最好的息税前利润率表现(5.7%),而欧洲(3.6%)和韩国(3.4%)供应商的状况则最为严峻。2024年下半年需求走弱,零部件供应商与主机厂之间的价格谈判气氛更加紧张,给零部件供应商的盈利能力带来了更大压力。

在中国市场,尽管过去几年激烈的本地车企竞争和价格战传导让零部件企业持续承压,盈利性相对2023年也呈现下滑。但相对于其他区域,中国零部件供应商所处的环境仍相对较好,主要原因是国内的整车产量仍保持稳健的增长,这背后是来自于政策的刺激鼓励,不断扩大的消费群体和出口需求,以及生产布局上的优化。

而在北美,虽然零部件企业采取的改良运营模式取得了积极的成果,但人力短缺导致了劳动力成本上升,产量仍然停滞不前,两者互相抵消,盈利性基本维持不变。欧洲零部件供应商则受到了最严重的冲击,主要原因包括产量低迷、产能过剩和劳动力成本上升等。

产品分化,不同类别供应商挑战各异

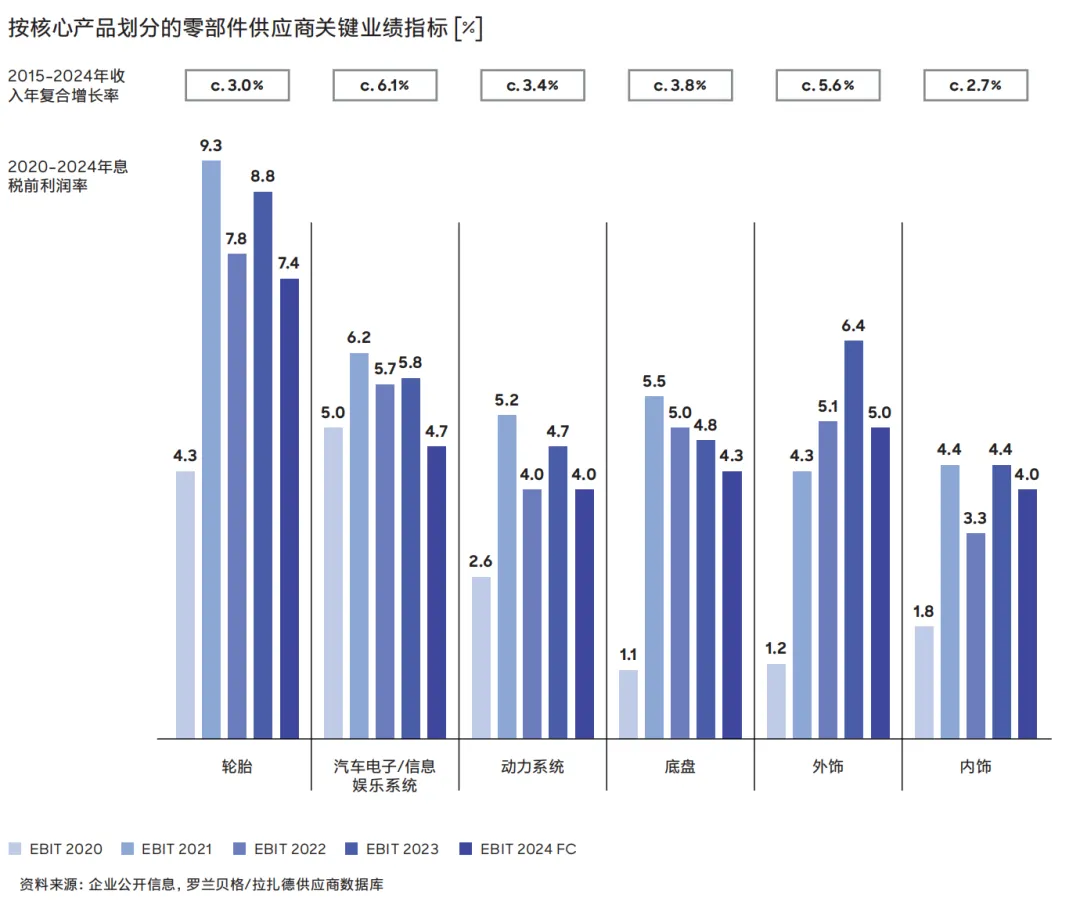

在2024年,轮胎供应商仍然是利润率最高的零部件供应商群体,其息税前利润率达7.4%。这得益于原材料价格趋于稳定,企业转向生产更高附价值的产品(如电动车和SUV的轮胎)以及后市场业务具有较高的结构性利润率。动力系统供应商则抓住了传统燃油和混合动力部件的反弹增长机会,弥补了纯电汽车销量下降的不利影响。外饰和内饰零部件供应商,尤其亚洲地区的供应商,则受益于汽车产量的微弱复苏,原料价格上涨速度趋于稳定帮助其提升了盈利水平。

尽管汽车电子和信息娱乐系统供应商的收入年复合增长率最高,但他们的利润率却意味出现了下滑,这主要是由于研发端的大量投入需求和电气元器件的涨价。

零部件供应商想要在短期内提升盈利水平将面临相当大的挑战,部分原因是管理费用占比过高,特别是对于全球性零部件集团而言。例如,2016年至2023年间,全球前八大供应商的员工总数平均每年增长2%,达到了160万人。但与此同时,产量和收入未见显著提高。目前,多数一级供应商正试图解决这个在财务上无法持续的问题,不得不壮士断腕进行裁员。

趋势展望,前路仍充满泥泞调整

当前,全球汽车行业目前正面临由多重挑战交织而成的复杂环境,包括销量增长停滞、纯电汽车渗透率增长放缓、由软件进步驱动的快速技术变革,以及来自中国主机厂的激烈竞争等。此外,地缘政治变化,例如欧盟关税和美国政策调整,都在扰乱全球的贸易秩序和供应链网络。

我们分析了“供应商CEO趋势雷达 (Supplier CEO Trend Radar)”所收集的大量数据,总结出了五个趋势,其将在目前及中期给行业带来最为显著的影响。

- 全球产量增长停滞

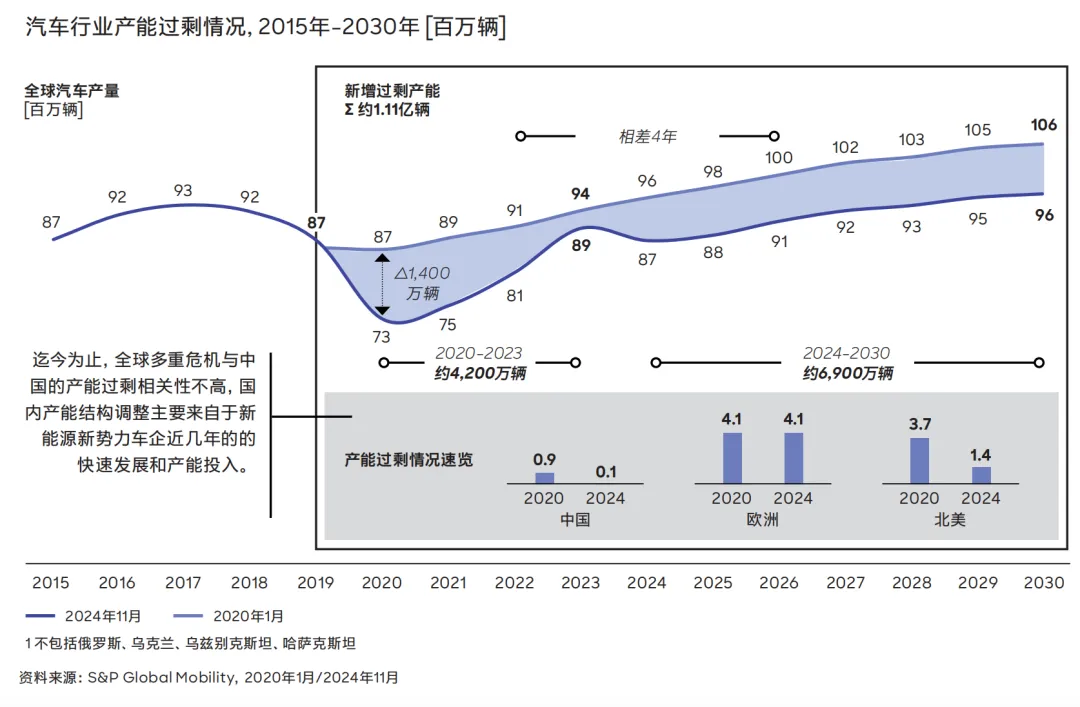

随着欧洲和北美地区的产量停滞不前,中国和全球南方国家将继续成为增长的驱动引擎。但全球性产量下降所带来的产能过剩预计将成为长期挑战。据预测,在 2020年至2030年间,过剩产能将累计超过1亿台。由于产量低于预期,竞争压力将会沿着价值链向下传导。这种情况将在欧洲和北美地区表现得最为明显。虽然中国的产能与此前预计的产量需求相对持平,但是日趋激烈的市场竞争和不断投产的新工厂也会造成产能过剩。随着中国主机厂持续拓展新能源新产能,合资主机厂在中国的产能将会出现过剩。

- 纯电汽车增长放缓

纯电汽车的普及速度已被下调,政府补贴和税收优惠的取消(尤其在欧盟地区),以及市场对于淘汰燃油车、向电动车转型的犹豫不决,已经削弱了纯电汽车的增长势头。有鉴于此,主机厂将更加注重优化纯电汽车的成本,平衡油电混多样动力形式的车型开发,同时也利用燃油车“延期淘汰”所带来的时间窗口来继续投资纯电汽车技术。

- 软件定义汽车(SDV)提速

随着汽车中软件成本和软件价值占比的不断增加,软件定义汽车模式将在未来几年主导各地区的汽车行业发展方向。主机厂和零部件也正进一步加速向SDV模式转型。(更多内容,敬请查看:罗兰贝格全球高级合伙人郑赟:中国SDV仍面临五大挑战)

- 中国市场竞争加剧

自2020年以来,中国主机厂在本土市场上赢得了越来越大的市场份额,尤其在新能源车领域。随着技术产品创新、用户需求调整等,新能源汽车产业快速发展,这也催生了本土品牌格局的调整和洗牌。本地竞争环境的特点给予了在华外资和本土零部件企业不同于全球其他市场的机遇和挑战。(更多内容,敬请查看:中国汽车零部件破局之道:体系革新、价值突围)

- 地缘政治动态变化

地缘政治变化将对全球汽车行业带来显著影响,关税壁垒的升高对于不同区域间的零部件和整车贸易均有直接影响。核心汽车市场之间的全球贸易秩序和区域型产业链生态开始重塑。

突围建议,多轨共谋迫在眉睫

市场稳定增长的时代已经结束。我们预计,在中期内诸多不利因素将愈加主导汽车零部件行业的市场情绪和转型,并产生重大财务影响;与此同时,利润和现金流压力仍将持续加大。

为了成功驾驭波谲云诡的商业环境,确保企业的可持续发展,汽车零部件供应商必须建立自己的战略定位,针对全球各地区市场定制策略,充分发挥技术优势,保持独特的竞争优势。部分企业可能不得不进行脱胎换骨式的战略定位重塑,才能确保自己的生存。

通过研究,我们定义出了若干种零部件供应商原型,例如传统动力系统制造商和创新科技驱动型企业。针对每种原型,我们都总结出了在目前最应当聚焦的战略优先事项和行动清单,帮助企业找到适合自身情况的策略,在日新月异的汽车行业环境里与时俱进。很明显,在新的汽车行业环境中,没有放之四海而皆准的成功公式。

尽管汽车零部件行业内部存在着多样性,但我们仍然提炼出了三大方向性的战略举措,其应成为汽车零部件供应商管理层的优先事项。

// 优化产品组合,提速战略合作和资本创新

汽车零部件供应商应优先聚焦具有战略性防御价值的产品领域,逐步退出非核心业务。有针对性地建立合作伙伴关系,利用并购合资或其他资本动作进一步巩固有利的市场位置。此举将推动创新或实现更佳业务规模,确保企业能在增长停滞及频受外部扰乱的市场环境中拥有竞争优势。

// 优化地区战略,构建因地制宜的区域生态

此外,企业需要调整生产和供应链战略,以适应各地区市场变化,融入新的地缘政治现实。同时,采用更加本地化的策略,重点关注欧洲、美国和中国等核心地区的区域型产业生态构建。在此过程中,零部件供应商必须建立本地生产、本地供应的模式,降低供应链依赖性,加强自己的运营韧性。

// 深化运营变革,着重全体系化的效率提升

为了缓解利润率压力,零部件供应商应重组生产布局,在最佳成本国家扩大份额,规模化采用自动化技术,利用人工智能优化流程,实现整个运营体系的数字化。从技术层面来看,在中短期内有效变现传统内燃机业务的现金流会是关键。有望在未来智能纯电汽车领域胜出的企业则应该继续投资相关技术,以赢得长期价值。此外,企业应当推动行业技术标准化,这将有助于降低零部件的复杂性,提高成本效率。